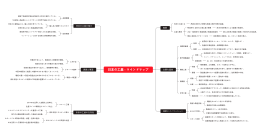

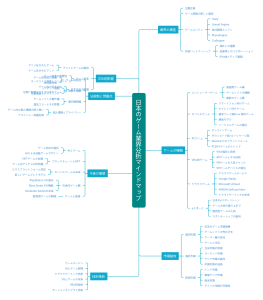

日本国憲法マインドマップ

2025-01-16 09:28:11 74 0 報告 0

0

ログインして完全な内容を表示

著者の他の作品

概要/内容

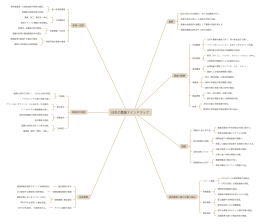

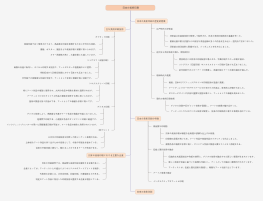

日本国憲法の概要

制定と背景

日本国憲法は、第二次世界大戦後、1947年5月3日に施行されました。戦後の占領下で、アメリカ合衆国などの連合国の影響を受けながら、民主主義を基盤とした新たな憲法が制定されました。

日本の戦前憲法との違い

戦前の日本は、明治憲法(大日本帝国憲法)に基づいて統治されていましたが、戦後の日本国憲法は、天皇を象徴とし、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を基本理念として採用しています。

基本的な理念

国民主権

日本国憲法の基本的な理念は、国民主権です。つまり、国家の権力はすべて国民に由来し、国民がその決定権を持つという考え方です。

平和主義

憲法第9条に定められている平和主義は、日本が戦争を放棄し、武力による解決を行わないという原則です。これにより、日本は自衛のための最小限の軍事力を持つことが許される一方で、積極的な軍事活動は禁じられています。

基本的人権の尊重

日本国憲法は、国民の自由と平等を保障し、基本的人権を尊重することを掲げています。これにより、すべての国民は平等で、自由な環境で生活する権利を有します。

日本国憲法の主要な条文

前文

憲法前文は、国の独立と平和を守るための誓いと、国民の権利・義務を守ることを宣言しています。特に平和憲法として、戦争の放棄と平和的な外交政策の重要性が強調されています。

第1章 天皇

天皇の地位は象徴的であり、政治的権限は一切持たないとされています。天皇は国民統合の象徴であり、その活動は憲法に基づくものです。

第2章 戦争の放棄

憲法第9条は日本が戦争を放棄し、戦力を保持しないことを定めています。ただし、集団的自衛権や自衛権の行使については議論があり、憲法改正や解釈変更が行われることがあります。

第3章 基本的人権の尊重

憲法第11条から第40条にかけて、自由権、社会権、平等の権利など、広範囲にわたる基本的人権が保障されています。特に、言論の自由や信教の自由、集会・結社の自由など、個人の尊厳を守るための規定が強調されています。

第4章 国会

国会は日本の立法機関であり、衆議院と参議院の二院制を採用しています。憲法は、国会の役割として法律の制定、予算の審議、内閣の監督を定めています。

第5章 内閣

内閣は、行政権を担当する機関であり、内閣総理大臣をトップとしています。内閣は、国会に対して責任を負い、政府の政策を実行します。

第6章 司法

日本の司法機関は独立しており、裁判所は憲法や法律に基づいて公正な判断を下すことが求められています。最高裁判所が司法の最終的な判断を下します。

日本国憲法の特徴

平和憲法としての特異性

日本国憲法は世界でも稀な平和憲法であり、戦争の放棄と武力による解決の不採用を明記しています。この点は国際社会において大きな特徴とされています。

戦後民主主義の象徴

日本国憲法は戦後の民主化と平和主義を象徴するものであり、その制定過程は日本の歴史の転換点を示しています。

基本的人権の保障

日本国憲法は、個人の自由と平等を非常に重視し、基本的人権を最優先事項として保護しています。特に、言論の自由や人身の自由を保障することに重点を置いています。

憲法改正議論

改正手続き

日本国憲法の改正には、国会の発議と国民投票が必要です。改正案が国会で三分の二以上の賛成を得た後、国民投票で過半数の賛成を得ることで憲法改正が成立します。

憲法改正の必要性

憲法改正の議論は長年にわたって続いており、特に憲法第9条の改正については賛否が分かれています。自衛隊の憲法明記を求める声や、平和主義を堅持するべきだという声があります。

日本国憲法の意義と影響

民主主義の基盤

日本国憲法は、戦後の日本における民主主義の基盤を作り上げました。国民が自らの権利を行使し、政治に参加するための法的保障が整いました。

国際的な影響

日本国憲法は、世界中の多くの国々に影響を与え、特に平和憲法としてその理念が評価されています。日本の非武装の立場は国際政治においても注目されています。

集める

集める

集める

集める

0 コメント

次のページ