日本デザイン論

2025-01-16 09:28:11 121 0 報告 0

0

ログインして完全な内容を表示

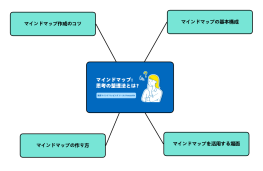

このマインドマップは『日本デザイン論』に関する内容を整理したものです。日本のデザインは、シンプルさと精緻さを兼ね備え、無駄を排除しつつ美しさを追求する特徴があります。特に「侘び寂び」の美学や、細部へのこだわりが際立っています。日本のデザインはまた、自然との調和を大切にし、季節感を表現することにも重きを置いています。歴史的には、古代から近代にかけての変遷があり、現代では伝統と革新が融合しています。さらに、持続可能なデザインの考え方も注目されています。

著者の他の作品

概要/内容

特徴

シンプルさと精緻さ

無駄を排除するデザイン

効率性と美を兼ね備えたデザイン

日本のデザインは無駄を排除し、シンプルでありながら美しい形を追求する。このシンプルさが、日本文化における美の本質とされ、過度な装飾を避け、自然な形と調和を大切にする。

「侘び寂び」の美学

日本特有の美学である侘び寂びは、シンプルでありながら深い味わいを持つデザインの原点。自然の中に見られる不完全さや変化を美として捉え、その美しさを表現する。

細部へのこだわり

精緻な仕上げ

日本のデザインは、細部にまでこだわり、完璧に仕上げられることが重要視される。手作りの製品では、作り手の魂が込められ、細部が美しく仕上げられる。

高い職人技

日本の職人たちは、長年の経験と技術を駆使し、素材の特徴を活かした精緻な作品を生み出す。例えば、漆芸や金工、陶芸などでは、見た目だけでなく使用感や耐久性も重要視される。

自然との調和

日本庭園や建築に見る自然との融合

日本庭園や建築は、自然との調和を大切にする。庭園では、人工物が自然に溶け込むよう設計され、建築では景色を取り込む大きな窓や開放的な空間が特徴的。

色彩や素材の選び方

日本のデザインは、自然の色を基調とし、木材や石、竹などの自然素材を多く使用する。色の選択も、四季の移ろいや自然の変化を反映したものが多い。

季節感を表現する

日本のデザインは、季節の移り変わりを表現することを重要視する。たとえば、桜の花が咲く春、紅葉が美しい秋のデザインが、視覚的にも季節感を感じさせる。

歴史

古代から近代のデザインの変遷

神社仏閣のデザイン

古代の日本建築は、神道や仏教の影響を受けており、自然の素材を生かした素朴なデザインが特徴。神社や仏閣の建物は、神聖さと自然の調和を意識した設計がなされている。

平安時代の文化と装飾

平安時代には、宮廷文化が栄え、装飾美が発展した。絵巻物や書道、漆器などの芸術が作られ、華やかな色使いや緻密なデザインが特徴であった。

江戸時代の商業デザイン

浮世絵や木版画の影響

浮世絵は、庶民文化の中で広まり、商業デザインに大きな影響を与えた。特に、商業的な目的で作られた木版画やポスターは、視覚的に人々を引きつけるデザインとして発展した。

商品パッケージのデザイン

江戸時代の商業活動においては、商品パッケージのデザインも重要な役割を果たした。例えば、和菓子のパッケージや贈答品の包装などに、贈り物としての美しさや伝統が反映されていた。

明治時代の近代化と西洋化

西洋建築と日本の融合

明治時代には、西洋建築が取り入れられ、日本の伝統建築と融合して新しいデザインが生まれた。特に、洋風の建築様式を取り入れた政府の施設や商業施設が増えた。

和洋折衷のデザイン

日本では、和洋折衷のデザインが一般的となり、西洋の技術やデザインを取り入れつつも、伝統的な日本の美意識が保たれた。

現代の日本デザイン

伝統と革新の融合

現代的なインテリアデザイン

現代の日本では、伝統的な家具やインテリアデザインと、現代的なデザインが融合することが多い。シンプルでありながら機能的なデザインが、生活の中で自然に使われる。

伝統技術と革新技術の共存

例えば、陶芸や漆芸の伝統技術を現代の製品デザインに活かすことで、伝統を守りながらも革新を生み出すアプローチが行われている。

グラフィックデザインの影響

ポスターや広告のデザイン

日本のポスターや広告デザインは、シンプルでありながら視覚的に強い印象を与える。特に、昭和時代のポスターには、日本独自のレトロなデザインが多く見られる。

アニメやマンガの影響

アニメやマンガのデザインが、日本だけでなく世界中で大きな影響を与えている。キャラクターのデザインや色彩の使い方は、グラフィックデザインにも大きなインスピレーションを与えている。

持続可能なデザイン

エコロジーを考慮したデザイン

持続可能なデザインの考え方が、日本のデザイン業界でも重要視されるようになった。自然素材の使用やリサイクルを考慮した製品作りが進んでいる。

再利用可能な素材の使用

日本のデザインでは、再利用可能な素材を使った製品や包装が増えてきている。特に、環境負荷を減らすための取り組みがデザインに反映されている。

0 コメント

次のページ