台灣人口的變化

2025-01-23 10:10:22 99 0 舉報 0

0

登錄查看完整內容

作者其他創作

大綱/內容

歷史背景

原住民文化

台灣早期的居民為南島語系的原住民,他們分布於平原、山地及離島,形成多樣的語言與文化系統。他們的傳統生活方式以漁獵、農耕和手工藝為主,並且有著豐富的祭祀文化和部落組織形式。

明清時期移民潮

17世紀以來,福建與廣東地區的漢人移民逐步遷入台灣,主要從事農業生產。他們帶來閩南語、客家話及宗族文化,並開墾大量土地,興建水利設施,促進了社會與經濟的發展。

日治時期的人口管理

日本殖民統治期間(1895-1945),首次實施系統化的戶籍管理與人口普查,並推動基礎設施建設、公共衛生改善及教育普及,這些政策對人口結構的穩定與增長具有深遠影響。

戰後移民與社會重建

1949年後,大量來自中國大陸的移民定居,形成多元族群結構。戰後的經濟復甦政策與土地改革措施進一步改善了生活條件,人口快速增長。

經濟轉型與人口分布變遷

農業時代的人口結構

早期以農業為主的經濟形態下,家庭人口較多,勞動力以家庭為單位組織,並維持高出生率。農村地區的人口比重大,村莊與聚落形態明顯。

工業化與城市化進程

20世紀中期開始推動工業化,城市如台北、高雄成為工業和貿易中心。大量農村人口湧入城市,帶來交通、住房及就業壓力。城市化改變了傳統家庭結構與生活方式。

少子化與老齡化挑戰

隨著經濟發展與生活方式轉變,生育率持續下降,少子化成為主要社會議題。平均壽命的延長使老年人口比例增加,對勞動力結構、社會福利及醫療資源構成壓力。

文化與族群多樣性

多元文化的融合

台灣擁有多元文化背景,原住民、閩南人、客家人及1949年後遷入的各地族群共同構成了多彩的社會結構。他們的語言、節慶與飲食文化在現代社會中持續交融。

語言文化的變遷

閩南語、客家話與原住民語是重要的本地語言,普通話作為通用語在學校與公共場合普及。此外,新住民的語言與文化逐漸融入社會,呈現更廣闊的文化景觀。

新住民的社會影響

近年來來自東南亞的移民家庭數量增加,帶來多樣的飲食、宗教與文化習俗。他們的子女成為台灣社會的新一代,增強了族群融合與社會活力。

人口政策與未來展望

提升生育率的努力

政府推出育兒補貼、托育服務改善及生育友善政策,但出生率仍未顯著回升。未來需要更多政策創新以緩解少子化的挑戰。

老年人口支持措施

為應對快速老齡化,政府加強長期照護服務、推廣健康老化理念,並建設社區中心提供活動與支持服務。這些措施有助於提升老年人的生活品質。

勞動力的補充與調整

針對勞動力短缺,透過引進外籍專業人才與技術移民來補充人力,同時推動教育與技能培訓,支持經濟轉型與升級。

統計數據與趨勢分析

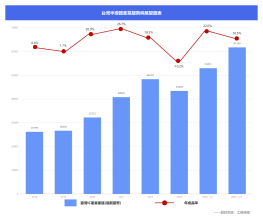

人口增減的趨勢

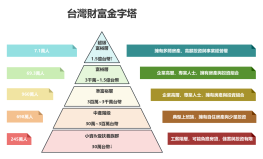

台灣總人口在2020年達到高峰後,受出生率下降影響,出現負增長。預計未來人口結構將以老年人口為主,青年與壯年人口比例逐漸縮小。

城鄉分布的差異

都市地區如台北、台中、高雄集中了全台約七成人口,而農村及偏遠地區人口密度持續下降,對基礎建設與資源配置構成挑戰。

性別與年齡結構

性別比例大致均衡,但隨著老齡化加劇,女性老年人口的比例明顯高於男性。65歲以上人口比例已超過17%,並持續攀升。

0 條評論

下一頁