臺灣社會的變遷

2025-01-08 18:13:37 101 0 舉報 0

1

登錄查看完整內容

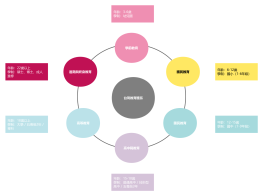

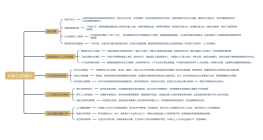

此心智圖為《臺灣社會的變遷》筆記,全面探討了臺灣從歷史背景到未來展望的多方面變遷。內容涵蓋原住民文化、漢人移民、荷治與清治時期、日本殖民影響,以及二戰後的社會、政治與經濟變遷。筆記還分析了臺灣在民主化、經濟轉型、社會結構變化中的挑戰與發展,同時展望未來在產業升級、社會公正、地緣政治等方面的挑戰。

作者其他創作

大綱/內容

歷史背景

原住民文化

臺灣有16個原住民族,每個族群都有獨特的語言和文化。

傳統信仰包含自然崇拜和祖靈信仰,形成了豐富的儀式文化。

近代以來,原住民族的文化逐漸受到保護與推廣,如舉辦豐年祭等文化活動。

漢人移民

明清時期漢人移民大規模進入臺灣,主要來自福建漳州、泉州和廣東潮汕地區。

形成閩南文化、客家文化等次文化圈,影響臺灣的語言、飲食和民俗。

移民帶來的儒家文化和宗族觀念在社會治理中起到重要作用。

荷治與清治時期

荷蘭時期開發港口與農業,如建立熱蘭遮城(今臺南安平古堡)。

清治時期臺灣逐步納入中國版圖,設立行政單位並推廣漢文化。

清廷限制對原住民族山區的開發,形成山地與平原的分界。

日本殖民時期

日本在臺推行現代化政策,如修建鐵路、推廣義務教育。

殖民經濟以農業為主,臺灣成為日本重要的稻米和甘蔗生產基地。

文化上推行皇民化運動,強制使用日語,抑制漢文化。

二戰後的變遷

光復初期,經濟物資短缺,社會動盪引發二二八事件。

1950年代,冷戰背景下,美國援助臺灣經濟復甦並對抗共產主義。

國民黨統治下實施土地改革和經濟重建,奠定經濟起飛基礎。

政治變遷

威權時代的社會控制

戒嚴時期(1949-1987)實行高度集中的權威統治。

媒體與言論自由受到嚴格限制,異議人士面臨打壓。

情治機構如臺灣安全局對社會進行全面監控。

民主化的里程碑

1987年解嚴是臺灣邁向民主的重要節點。

1996年舉行首次民選總統選舉,成為亞洲民主化的成功典範。

民主化過程中伴隨多次政黨輪替,權力和平移交成為常態。

現代政治挑戰

社會對立和族群認同差異成為政治議題。

環保運動、同性婚姻等議題凸顯社會多元化。

國際空間有限使得外交政策成為焦點。

經濟變遷

從農業到工業化

20世紀50年代土地改革極大提高了農業生產效率。

政府推動出口加工區,吸引外資和發展輕工業。

紡織、塑膠等產業成為經濟起飛的支柱。

資訊與科技產業崛起

1980年代建立新竹科學園區,發展高科技產業。

台積電等企業在半導體領域取得全球領導地位。

臺灣成為全球電子供應鏈中不可或缺的一環。

現代服務業與創新

金融、物流、文化創意產業在GDP中的占比逐漸上升。

電子商務和數位化服務推動經濟結構優化。

創業風潮興起,形成眾多初創企業和創新平台。

社會結構與人口變遷

人口老齡化與低生育率

臺灣的生育率為全球最低之一,對勞動力供應構成威脅。

老齡化社會帶來醫療和養老服務需求激增。

政策上推出育兒補貼和延長退休年齡等應對措施。

移民與多元文化

外籍配偶和新移民逐漸成為社會的一部分,增加文化多樣性。

東南亞移工在建築、農業和家政服務中發揮重要作用。

新移民的教育和社會融合問題受到廣泛關注。

城鄉差距的縮小與新型社區發展

政府推行城鄉均衡發展政策,改善偏遠地區的基礎設施。

新型社區和智慧城市的建設提高了居民的生活質量。

鄉村振興政策吸引年輕人返鄉創業。

文化與社會變遷

文化保存與創新

傳統文化如廟會、歌仔戲等得到保護和創新。

美食文化成為臺灣的重要名片,如小吃和茶文化。

流行文化如影視劇和音樂在國際上獲得認可。

教育變革

教育政策逐步重視多元化和國際化。

技職教育與高等教育並行發展,為社會輸送多樣化人才。

推動雙語教育計畫,以提升國際競爭力。

公民意識的覺醒

環境保護運動如反核電、廢塑料受到民眾支持。

性別平等成為社會共識,臺灣是亞洲首個同性婚姻合法化地區。

年輕一代更加注重社會參與和個人價值實現。

未來展望與挑戰

產業升級與綠色經濟

需繼續推動高科技產業的技術突破。

發展可再生能源以實現淨零排放目標。

智慧製造和人工智慧有望成為下一個經濟增長點。

社會公正與福利制度

如何平衡代際公平成為政策焦點。

加強公共醫療、教育和住房保障以應對社會分化。

提升少數族群和弱勢群體的社會地位。

地緣政治與安全

兩岸關係的不確定性對社會發展構成風險。

國際上爭取更多支持與參與全球事務。

加強國防和網絡安全以應對外部威脅。

0 條評論

下一頁